背 景

从近期三大交易所对IPO在审项目的问询侧重便可窥见,对内部控制问题的关注只是监管部门推动上市公司和拟上市企业内部控制体系持续优化的一个缩影。各级监管单位对上市申报企业的内控规范问题秉持严监管的态度,也使得不少拟上市企业由于存在种种内部控制缺陷而折戟A股上市之路。

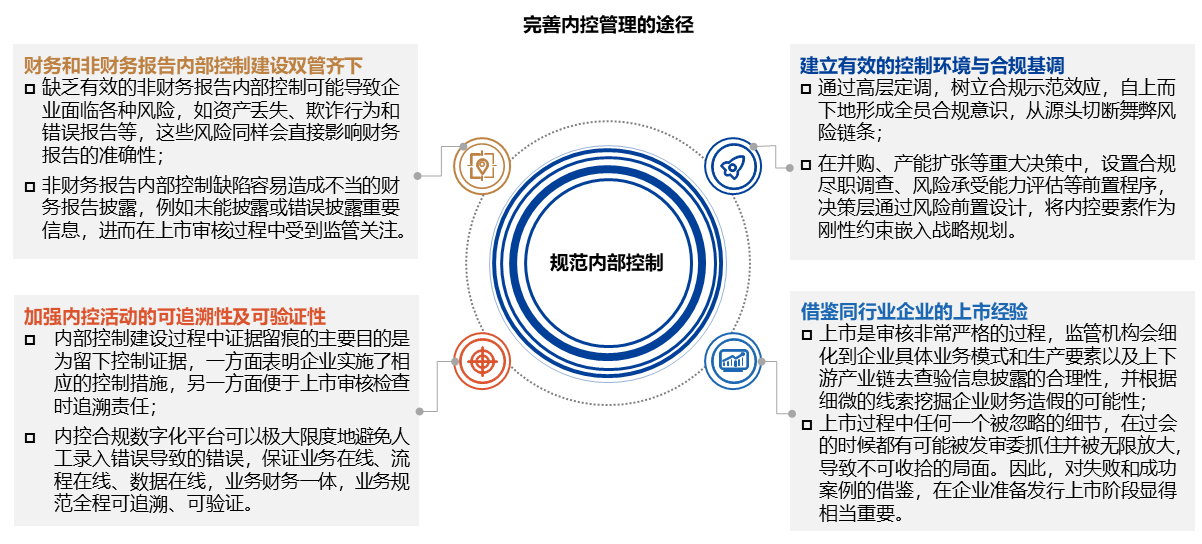

因此,有上市计划的企业应尽早做到财务和非财务报告内部控制建设并举,构建长期有效的控制环境并确立合规运营基调,同时汲取行业成果经验,来满足上市审核对内部控制规范性的要求。

规范内部控制的建议

目前,相关部门对拟上市企业内部控制的重视程度不断提高,将管控范畴从财务报告内部控制拓展至全面内部控制的态势愈发明显,且现场检查力度、覆盖范围持续加大,监管要求渐趋严厉。在此背景下,拟上市企业需要引起足够重视,积极推进全面内控体系建设,建立健全内部管理制度并贯彻实施,从而保证公司运行效率、经营活动合法合规及财务报告真实可靠,增加审核通过的可能性。

通过梳理近年IPO被否企业的内部控制缺陷来看,拟上市企业存在的诸多内控缺陷的根源在于内部控制意识薄弱,控制环境存在隐患;另外,上市审核中,企业也容易忽视非财务报告内部控制;依赖传统内控模式的企业,其数字化技术很难有效支撑上市全周期管理的要求;对行业共性问题缺乏重视,存在侥幸心理。

■建议一:财务和非财务报告内部控制建设双管齐下

从与财务报告的相关性来看,内部控制可以分为财务报告内部控制和非财务报告内部控制。早在2014年,证监会、财政部便联合发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》,要求上市公司区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,分别披露报告期内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定结果及缺陷的性质、影响、整改情况、整改计划等内容。

根据《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),发行人的内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性,发行人生产经营应合法合规、依法纳税,不存在重大违法违规、关联方违规担保及资金占用,内部控制在所有重大方面应当是有效的。从实际审核过程和结果来看,无论是主板、中小板还是创业板,拟上市企业都要遵守以上内部控制相关规定。

因此,拟上市企业在内部控制规范过程中,既要重视财务报告内部控制建设,同时还要注意加强非财务报告内部控制,满足上市审核对财务报告可靠性、生产经营合法性的要求。具体而言,拟上市企业在采购与销售业务、资金活动、资产管理、研究与开发、业务外包、担保业务、财务报告等与财务报告密切相关的控制活动领域,应当规范会计基础工作,确保财务信息真实、准确完整,还要特别重视以上业务活动本身的合法合规性,做到依法决策与经营。IPO被否企业中第三方回款、个人账户收款、无真实交易背景票据融资、银行贷款受托支付等内部控制缺陷十分普遍,拟上市企业在财务报告内部控制建设方面,要十分注意资金流和实物流的一致性,在运营、生产、销售、人力资源、信息技术等领域的控制活动,制定、执行相关制度和程序,来保障资源的合理配置,预防和纠正重大错报,确保业务活动的正常运行。

■建议二:建立有效的内部控制环境与合规基调

有效的控制环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、发展战略、人力资源政策、社会责任和企业文化等。需要指出的是,资金活动中的关联方资金占用、无真实交易背景票据融资、银行贷款受托支付以及销售业务中的商业贿赂等问题,虽然直接被归为控制活动类缺陷,但其产生的根源更多和企业的控制环境有关。这些控制缺陷的出现主要是由于拟上市企业决策层和管理层的规范运作意识不足,高层决策机制存在缺陷,因此才导致具体业务活动经办过程中存在违反公司章程甚至法律法规的情形。

拟上市企业应高度重视控制环境的建设,建立规范的公司治理结构和议事规则。董事、监事和高管必须以上市公司的标准决策、执行,加强合法经营、规范运作、诚信经营的意识,注重内控文化建设,提高员工职业道德修养和专业胜任能力。董监高以身作则,率先垂范,发挥主导作用,自上而下从根本上树立起现代公司管理理念。只有这样,才能让企业内各层级、各部门人员充分认识到内部控制的重要性,并在具体的控制活动中主动地按规章制度落实执行。

■建议三:加强内控活动的可追溯性及可验证性

内部控制应当有可验证性,相关控制活动的实施过程和效果应具有充分的证据支撑。例如,工程施工类企业完工百分比法确认收入的相关内部控制是否有效,需要查看工程进度表是否经过监理单位、建设单位签字、盖章确认;对发出商品的控制是否有效,需要查看出库单是否经过适当审批;而对于采购业务,相关内部控制是否有效,需要查看采购合同、发票及收据,并且能有对应的银行流水作为有力的外部证明。

拟上市企业在内部控制实施过程中,应当注意工作留痕,做到控制流程化、表单化和数字化,充分利用OA及ERP系统等信息化手段来规范内部控制活动,让业务流、资金流、信息流相互关联、彼此印证,减少决策管理随意性,更确保控制活动得到适当记录,具备可追溯性、可验证性。只有这样,拟上市企业在进行内部控制有效性评价时才能够做到有理有据,注册会计师、券商等中介机构在审计、保荐过程中才能够顺利发表意见。

■建议四:汲取同行业经验

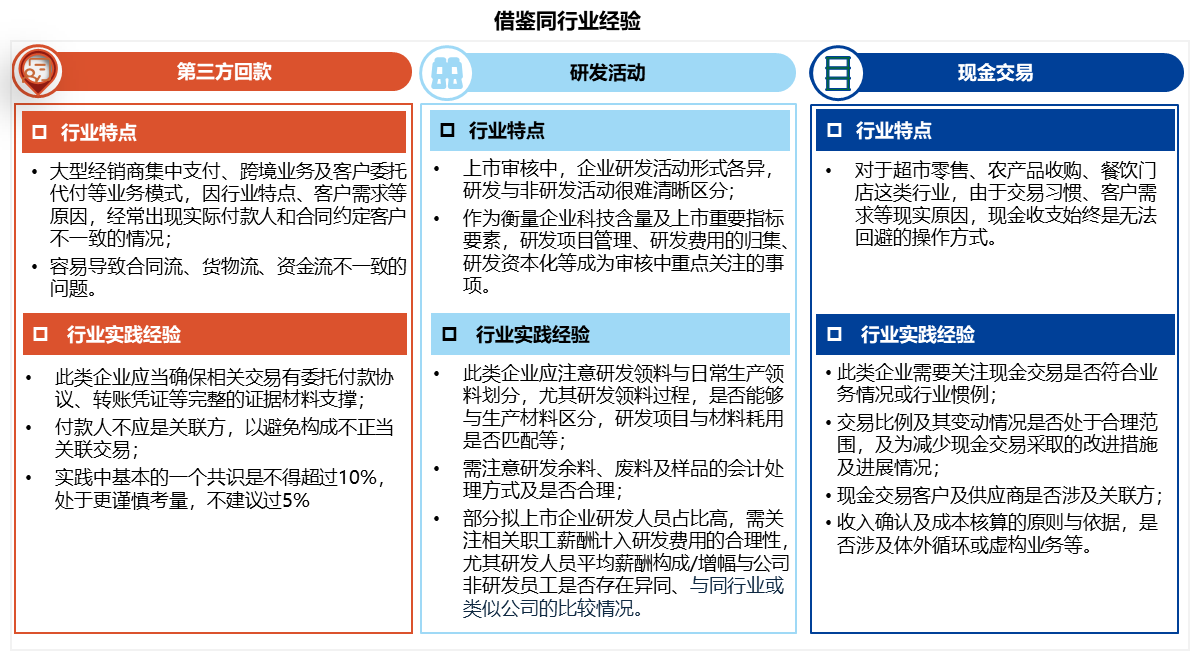

从上市审核结果来看,内部控制缺陷往往存在着行业共性,这主要是由于同行业公司业务模式类似,业务和事项的关键控制点具有一致性。以监管机构较为关注的第三方回款、研发活动和现金交易为例,拟上市企业应当借鉴同行业上市审查案例,充分说明相关交易或活动的必要性和合理性,符合行业惯例,明确相关内部控制制度设计及运行有效性。

拟上市企业可以充分借鉴同行业上市公司的内部控制规范措施,尤其是已成功上市企业在准备上市过程中所采取的规范方法和经验教训。此外,同行业的上市审核被否原因,亦可以提供前车之鉴,证监会披露的反馈意见、提出的审核意见指明了发审委对同行业企业内部控制的一些共同关注点,这些关注点可以视作为拟上市企业内部控制规范及其缺陷整改工作的重点。

■建议五:持续提升内控规范性

企业提升内控规范是一个动态、持续的过程,这需要拟上市企业基于自身业务和监管变化,投入资源和时间来持续不断地提升内控规范水平,形成长期机制。即使成功完成A股上市,也并不意味着企业在内控规范方面可以从此“高枕无忧”,将内控制度“束之高阁”。

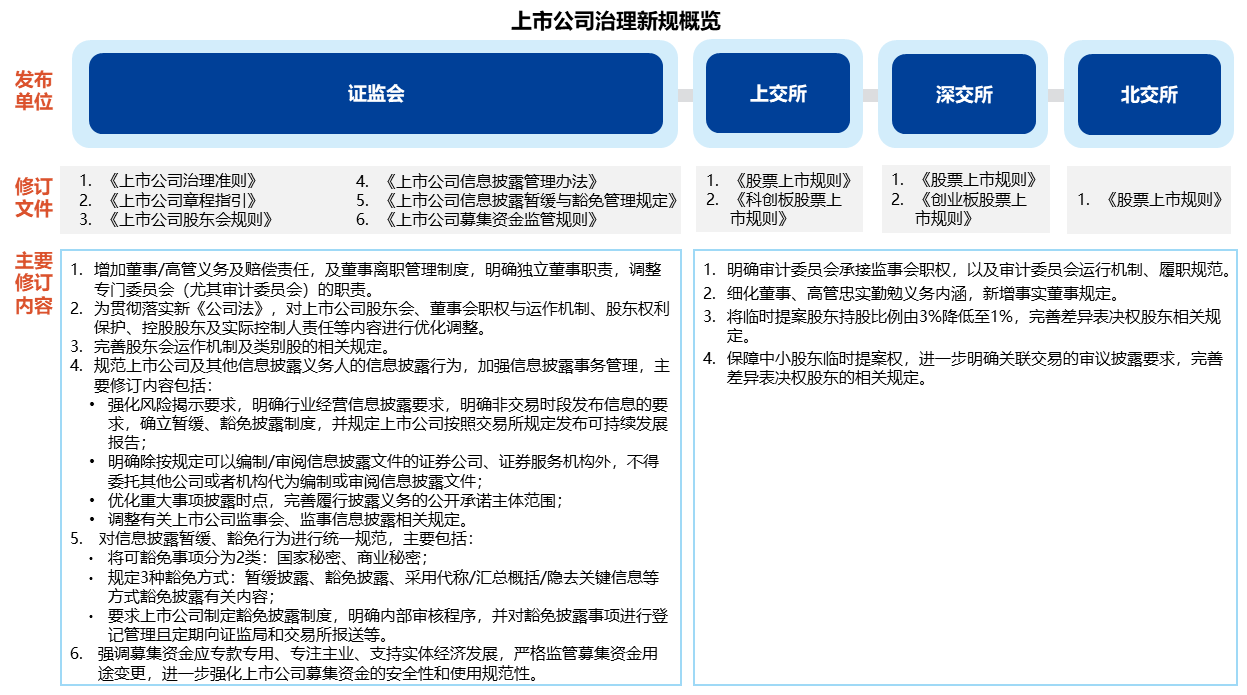

证监会及沪深北三大交易所自2025年3月下旬以来,为贯彻落实2023年修订的新《公司法》,密集发布涉及上市公司治理的系列新规,以提高对上市公司治理、信息披露、募集资金管理等方面的要求,推动A股上市公司持续优化治理机制。

在A股资本市场改革“跑步前进”的背景下,从国家立法到证监会、交易所规章制度修订,频率提速,企业内控制度需要与时俱进,反之,则容易引发合规风险,造成市场担忧和监管关注的局面。

中汇观察

上市强监管时代,内部控制与财务规范要求从严,规范与合规性已是A股上市审核不可逾越的红线,也是拟上市企业能进入资本市场的前提。随着近年来一系列发行上市新规的颁布与执行,在新的监管环境下,以往一些内部控制不规范、不符合新规要求或者在新的审核环境下需要整改、改善的企业,已陆续撤回上市申请,上市之路前功尽弃。

中汇建议

规范有效的内部控制体系是企业稳健运营、防范风险、提升治理水平与市场竞争力的基本保障。对于拟上市企业,应双管齐下加强财务和非财务报告内部控制建设,自上而下地引导公司全员明确内部控制的重要性,并在具体的控制活动中强调落实执行内控制度。在内部控制实施过程中,可以充分借助信息化手段来规范控制活动,实现控制流程化、标准化。同时,对同行企业的内控规范措施及经验教训,应积极借鉴,以便在面临上市时能够充分准备、从容应对。无论上市前还是上市后,都应该将内控提升视作一项持续性的工作,根据新规定、新要求思考优化内控流程,同时久久为功,推动内控文化养成,提升内生动力。

作者:中汇会计师事务所合伙人 施伟岑 / 合伙人 丁柏翔 / 高级经理 吴岍

本文版权属于作者所有,更多与本文有关的信息,请联系我们:

电话:0571-88879193